귀위크 칸

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

귀위크 칸은 몽골 제국의 3대 대칸으로, 오고타이 칸과 퇴레게네 카툰의 장남이다. 그는 칭기즈 칸의 손자이며, 1246년 쿠릴타이를 통해 대칸으로 즉위했다. 귀위크 칸은 몽골 제국의 유럽 원정에 참여했으며, 바투 칸과의 갈등을 겪었다. 그는 교황 인노첸시오 4세에게 복종을 요구하는 서신을 보내는 등 대외 관계를 펼쳤다. 그러나 과도한 음주로 건강이 악화되었고, 1248년 원정 도중 급사했다. 그의 죽음은 몽골 제국의 유럽 진출을 늦추는 결과를 낳았고, 몽골 제국은 그의 사후 툴루이 가문의 몽케 칸이 계승했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 오고타이 칸국의 칸 - 카이두 칸

카이두 칸은 오고타이 칸의 손자이자 칭기즈 칸의 증손으로, 오고타이 가문의 부흥을 목표로 쿠빌라이 칸과 대립하며 중앙아시아에서 세력을 확장한 인물이다. - 오고타이 칸국의 칸 - 차파르 칸

차파르 칸은 오고데이 칸의 증손이자 카이두의 서자로, 카이두 사후 칸으로 옹립되었으나 두아와의 갈등으로 원나라에 항복하여 여녕왕에 봉해졌다. - 1206년 출생 - 기혼

기모토는 1206년에 슌마쥰키의 아들로 태어나 1249년에 류큐국 중산왕으로 즉위하여 통치했으나 기근과 역병으로 국정 혼란을 겪고, 1259년에 에이소에게 왕위를 양위하고 퇴위한 인물로, 그의 실존 여부에 대한 논란과 관련된 전설이 오키나와 본섬과 아마미 제도에 널리 퍼져 있다. - 1206년 출생 - 홍복원

홍복원은 고려 시대 인물로, 몽골 제국 침략기에 몽골에 투항하여 반란을 시도했으나 실패하고 원나라에서 동경 총관을 지내며 고려 침략에 앞장섰으며, 영녕공 준과의 갈등으로 몽골 황제에게 죽임을 당했다. - 몽골의 텡그리교 군주 - 몽케 칸

칭기즈 칸의 손자이자 툴루이의 아들인 몽케 칸은 1251년 몽골 제국의 대칸으로 선출되어 금나라 정벌, 유럽 원정 참여, 중앙 정부 강화, 무역로 확보, 고려 항복, 훌라구를 통한 이란-이라크 원정 성공, 룸 술탄국 정벌, 티베트-대리국 평정 등 광범위한 영토 확장을 이끌었으나 남송 정벌 중 병사하며 몽골 제국 분열의 원인이 되었다. - 몽골의 텡그리교 군주 - 카이두 칸

카이두 칸은 오고타이 칸의 손자이자 칭기즈 칸의 증손으로, 오고타이 가문의 부흥을 목표로 쿠빌라이 칸과 대립하며 중앙아시아에서 세력을 확장한 인물이다.

2. 생애

귀위크 칸은 오고타이 칸과 그의 6번째 부인[50] 퇴레게네 카툰 사이에서 장남으로 태어났으며, 메르키트족 출신의 오굴 카미시 카툰과 결혼했다. 이름은 귀위크 혹은 구유크인데, 한자로는 구육이다. 원조비사에는 그의 이름을 고여극(古余克)으로 기록하고 있다. 발하슈 호 근처의 에밀 코보쿠 지방은 아버지 오고타이 칸이 즉위 전에 자신에게 부여되었던 곳으로, 오고타이 칸이 즉위한 뒤 귀위크에게 양도하였다.[52][53]

귀위크는 성격이 억세고, 거칠고, 고집이 세고 완고했으나, 겁이 많고 병약했다 한다. 풍채 있고 수려한 외모였으며, 엄격하고 지적이고 총명한 성격이었으나, 다소 음침하고 칙칙하다는 평을 들었다. 라시드 웃딘은 그가 엄격한 성품이라 평했다. 유럽의 기독교 신자들이 이단으로 여겼던 동방의 기독교 교파 네스토리우스교(경교)에 큰 영향을 받아, 일찍부터 귀위크는 경교 계통 그리스도교 자문관들을 적극 신임하고 자문을 구했다.

귀위크는 할아버지 칭기즈 칸과 아버지 오고타이 칸 휘하에서 군사 훈련을 받고 장교로 복무했다. 1233년에는 외사촌 알치다이와 몽골 장군 탕구드와 함께 반란을 일으킨 금 관리였던 복선완누의 동하국을 몇 달 만에 정복했다.[2] 1234년부터 시작된 몽골 제국의 루스 원정에 오고타이 칸은 귀위크를 보냈다. 귀위크는 몽케 등과 함께 군사를 이끌고 중앙아시아로 갔다.

1235년 초봄, 외게데이 칸은 카라코람을 수도로 정하고 쿠릴타이를 소집하여 바투를 총사령관으로 하는 유럽 원정군을 편성하였다. 귀위크는 외게데이 가문을 대표해 바투의 서방 원정에 종군하여 루시 원정에서 활약했다. 그러나 원정 과정에서 귀위크와 바투는 사이가 벌어졌다. 귀위크는 바투 형제들의 실책을 보고 바투의 역량을 불신했다.[55] 급기야 귀위크는 바투에게 화살통을 들고 다니는 늙은 여자일 뿐이라고 조롱했다.[56][57] 몽골 장수들이 모인 곳에서 공개적으로 모욕을 당한 바투는 격분했고, 이는 몽골 본국에 알려졌다. 우구데이는 귀위크와 몽케에게 있던 우익군의 지위를 카단과 부첵에게 맡기고 돌아오라고 명령했다.

1241년 오고타이 칸이 알코올 중독으로 사망한 후, 그의 부인 퇴레게네 카툰이 섭정을 맡았다.[60] 오고타이 칸은 생전 셋째 아들 쿠추를 후계자로 정했으나, 쿠추는 1236년 남송 원정 중 전사했다. 오고타이 칸은 쿠추의 장남 시레문을 총애하여 후계자로 양육했다. 그러나 퇴레게네 카툰은 자신의 아들 귀위크를 후계자로 만들기 위해 노력했다. 퇴레게네는 몰래 몽골 부족장들을 금과 돈으로 매수하여 귀위크를 추대하도록 설득했다. 시레문이 미성년자라는 점을 명분으로 내세웠다.[25] 바투는 귀위크와 퇴레게네를 싫어하여 쿠릴타이 참석을 거부했지만, 퇴레게네의 정치 공작으로 1246년 귀위크가 대칸으로 선출되었다.[28][29]

귀위크는 섭정이었던 어머니 퇴레게네의 여러 인기 없는 칙령들을 번복하고 유능한 칸이 되려고 노력했다. 엘지기데이를 페르시아에 파견하여 바그다드와 이스마일리파 공격을 준비하게 했고, 남송과의 전쟁을 계속했다. 그러나 불안감 때문에 전 정권의 여러 고위 관리들을 반역죄로 처형하여 백성들의 반감을 샀다.[11]

귀위크는 제국 전역에 걸쳐 인구 조사를 명령했다. 1246년 칙령에 따라 모든 것에 대해 가치의 1/30에서 1/10에 달하는 세금을 부과했고, 조지아와 아르메니아 남성들에게는 60실링 드람의 무거운 인두세를 부과했다.[12]

1247년 7월, 귀위크는 아묵안을 고려에 보냈고 몽골군은 요읍주 근처에 진을 쳤다. 고려 고종이 수도를 강화도에서 송도로 옮기는 것을 거부하자, 아묵안의 군대는 1250년까지 한반도를 약탈했다.

1247년 티베트의 종교 지도자인 사카야 판 디타 공가 걜첸은 몽골의 황자이자 귀위크 칸의 동생인 코단에게 귀순했다. 같은 해, 킬리키아 아르메니아의 헤툼 1세는 동생 셈파드를 카라코룸의 몽골 조정에 파견하여 킬리키아 아르메니아가 몽골 제국에 조공을 바칠 것을 공식적으로 서면 제출했다.

귀위크 칸은 술을 좋아하여 건강이 좋지 않았다. 관절염과 고혈압에 시달렸고, 알콜중독에 빠지기도 했다. 과도한 음주로 만년에는 정무를 제대로 보기 어려웠으며, 손과 발이 자주 마비되기도 했다.[36] 그래서 위구르인 재상 친친카이(田鎭海)와 몽골인 카다쿠 등 측근에게 정무를 위임하여 이들이 대신 정무를 주관하였다.

1248년 봄, 귀위크 칸은 제2차 서방 원정대를 편성하고 바투에게 지휘를 맡겼으나, 바투는 응하지 않았다. 귀위크 칸은 직접 바투를 징벌하기 위해 군사를 이끌고 킵차크 한국으로 향했다. 그는 질병 치료를 위해 서쪽으로 간다는 명분을 내세웠다. 소르칵타니 베키는 귀위크 칸이 군사를 일으켜 킵차크 한국을 공격하려 한다고 바투에게 알렸고, 바투는 군사를 이끌고 볼가강을 건너 동쪽으로 향했다.

1248년 4월, 귀위크 칸은 루스 지역으로 가던 중 비슈바리쿠 근처(현재의 신장 위구르 자치구 북쪽 칭허 현 동남쪽)에서 갑작스럽게 사망했다.[36] 그의 죽음에 대해서는 질병과 알콜중독 합병증, 과로사 등 여러 가지 설이 있다. 툴루이의 아내 소르칵타니 베키나 바투가 보낸 자객에 의해 암살되었다는 설과 독약에 중독되어 사망했다는 설도 있다.[38]

귀위크는 후계자를 정하지 못했고, 이는 오고타이 가문과 툴루이 가문 후손들 사이에 차기 칸위를 놓고 다투는 원인이 되었다.

2. 1. 어린 시절

오고타이 칸과 그의 6번째 부인[50] 퇴레게네 카툰 사이에서 장남으로 태어났으며, 메르키트족 출신의 오굴 카미시 카툰과 결혼했다. 이름은 귀위크 혹은 구유크인데, 한자로는 구육이다. 원조비사에는 그의 이름을 고여극(古余克)으로 기록하고 있다. 발하슈 호 근처의 에밀 코보쿠 지방은 아버지 오고타이 칸이 즉위 전에 자신에게 부여되었던 곳으로, 오고타이 칸이 즉위한 뒤 귀위크에게 양도하였다.[52][53]귀위크는 일찍부터 성격이 억세고, 거칠고, 고집이 세고 완고했으나, 겁이 많고 병약했다 한다. 풍채 있고 수려한 외모였으며, 엄격하고 지적이고 총명한 성격이었으나, 다소 음침하고 칙칙하다는 평을 들었다. 라시드 웃딘은 그가 엄격한 성품이라 평했다.

유럽의 기독교 신자들이 이단으로 여겼던 동방의 기독교 교파 네스토리우스교(경교)에 큰 영향을 받아, 일찍부터 귀위크는 경교 계통 그리스도교 자문관들을 적극 신임하고 자문을 구했다. 아타-말릭 주바이니에 따르면, 오고타이의 아들 귀유크는 기독교인이었지만, 어떤 종파인지는 구체적으로 언급하지 않았다.

귀유크는 할아버지 칭기즈 칸과 아버지 오고타이 칸 휘하에서 군사 훈련을 받고 장교로 복무했다. 1233년에 귀유크는 외사촌 알치다이와 몽골 장군 탕구드와 함께 반란을 일으킨 금 관리였던 복선완누의 동하국을 몇 달 만에 정복했다.[2] 삼촌 툴루이가 사망한 후, 오고타이 칸은 툴루이의 미망인 소르칵타니에게 아들 귀유크와 결혼할 것을 제안했으나, 소르칵타니는 자신의 주된 책임은 자신의 아들들에게 있다고 말하며 거절했다.[3]

2. 2. 소년기

귀위크는 칭기즈 칸이 살아있을 때부터 몽골군 장수로 활동했다. 아버지 오고타이 칸이 칸위에 오른 뒤에도 몽골 군의 소 부대를 지휘했다. 귀위크는 초기에 금나라 원정에 참여하여 금나라 황족 친왕 여러 명을 사로잡았다.[54]1229년 봄과 그해 여름의 쿠릴타이에서 삼촌 차가타이가 아버지 오고타이를 적극 지지했다. 오고타이 칸은 몽골 제국의 대칸으로 취임한 뒤 귀위크를 차가타이의 궁정에 보내 그를 돕게 하였다. 1232년 삼촌 툴루이 칸이 죽은 뒤, 오고타이 칸은 툴루이의 미망인 소르칵타니 베키에게 귀위크와 결혼할 것을 제안했다. 그러나 소르칵타니 베키는 자신의 아들들을 책임져야 한다며 거절하였다.[54] 1233년에는 여진족 포선만노가 랴오둥 반도에 세운 대진국을 정복하는 데 참여하였다. 이후 여진족 거주지 동부 지역까지 진출하였다.[2]

1234년부터 시작된 몽골 제국의 루스 원정에 오고타이 칸은 귀위크를 보냈다. 주치의 차남 바투는 주치 가문과 차가타이 가문에서 차출된 좌익군의 지휘관이자 원정의 총사령관이었고, 귀위크는 외게데이 가문과 툴루이 가문에서 차출된 우익군의 지휘관이었다. 귀위크는 몽케 등과 함께 군사를 이끌고 중앙아시아로 갔다.

2. 3. 청년기

귀위크 칸은 칭기즈 칸과 오고타이 칸 휘하에서 군사 훈련을 받고 장교로 복무했다. 1233년 외사촌 알치다이 등과 함께 복선완누의 동하국을 정복했다.[2]

1235년 초봄, 외게데이 칸은 카라코람을 수도로 정하고 쿠릴타이를 소집하여 바투를 총사령관으로 하는 유럽 원정군을 편성하였다. 귀위크는 외게데이 가문을 대표해 바투의 서방 원정에 종군하여 루시 원정에서 활약했다. 1237년 12월 16일 ~ 21일 리아잔 공략전, 1237년 12월 –1238년 1월 콜롬나 전투에 참여했다. 1239년 몽케와 함께 알라니족과의 전투에서 승리했고, 1239년 말/ 1240년 초 몽케 칸과 함께 아스인들의 거점인 메게스를 점령했다. 1240년 겨울 키예프 공성전, 1241년 4월 11일 모히 전투에 참가했다.

원정 과정에서 귀위크와 바투는 사이가 벌어졌다. 귀위크는 바투 형제들의 실책을 보고 바투의 역량을 불신했다.[55] 급기야 귀위크는 바투에게 화살통을 들고 다니는 늙은 여자일 뿐이라고 조롱했다.[56][57] 몽골 장수들이 모인 곳에서 공개적으로 모욕을 당한 바투는 격분했고, 이는 몽골 본국에 알려졌다. 우구데이는 귀위크와 몽케에게 있던 우익군의 지위를 카단과 부첵에게 맡기고 돌아오라고 명령했다.

1240년 키예프 점령 직후 승전 축하연에서 바투가 건배를 제의하자, 귀위크는 자신이 칸의 아들이라며 먼저 건배해야 한다고 이의를 제기했다. 이는 언쟁으로 이어졌고, 우구데이 카안에게 보고되었다. 우구데이는 카안의 아들 지위를 이용해 주군이자 형을 능멸했다며 분개했다. 우구데이 카안이 바투를 지지하자 불만을 품고, 전쟁 도중 병력을 슬그머니 뒤로 빼거나 지원을 주저하였다.

원정 도중 차가타이 가문의 부리가 바투를 공격했고, 귀위크는 이를 관망했다. 술좌석에서 귀위크가 바투를 비웃다가 시비가 붙기 직전까지 갔다. 원조비사와 집사에 따르면, 원정 중 차가타이 가문의 부리가 주치계열 왕자들과 말다툼을 벌일때 귀위크도 부리에 동조했다 한다. 원조비사에 의하면 전투 중의 상황을 보고받은 오고타이 칸은 분노했고, 귀위크를 해임, 본국에 소환을 명령했다. 오고타이 칸은 사자를 통해 서신을 보내 귀위크를 질책, 바투의 지시를 따르지 않은 것과, 바투는 총사령관으로서 구유크의 상급자라는 점을 명시하고, 서방 원정대에서 한 일이 무엇이냐며 추궁했다.

1241년 오고타이 칸이 카라코룸에서 알코올 중독으로 사망한 후, 그의 부인 퇴레게네 카툰이 섭정을 맡았다.[60]

2. 3. 1. 어머니 퇴레게네 카툰의 대칸 추대 운동

오고타이 칸은 생전 셋째 아들 쿠추를 후계자로 정했으나, 쿠추는 1236년 남송 원정 중 전사했다. 오고타이 칸은 쿠추의 장남 시레문을 총애하여 후계자로 양육했다. 그러나 퇴레게네 카툰은 자신의 아들 귀위크를 후계자로 만들기 위해 오고타이 칸에게 지속적으로 요구했지만 거절당했다. 그럼에도 퇴레게네는 몰래 몽골 부족장들을 금과 돈으로 매수하여 귀위크를 추대하도록 설득했다. 시레문이 미성년자라는 점을 명분으로 내세웠다.[25]귀위크는 칭기즈 칸과 오고타이 칸 휘하에서 군사 훈련을 받고 장교로 복무했다. 1233년에는 외사촌 알치다이 등과 함께 복선완누의 동하국을 정복했다.[2] 툴루이 사후, 오고타이 칸은 소르칵타니 베키에게 귀위크와의 결혼을 제안했으나, 소르칵타니는 아들 양육을 이유로 거절했다.[3]

1236년부터 1241년까지 귀위크는 바투 칸 등과 함께 동유럽과 중유럽 침입에 참여했다. 랴잔 공방전 등에서 군공을 세웠으나, 바투와의 불화로 오고타이 칸에게 질책을 받기도 했다. 오고타이 칸은 "네가 부하들에게 못되게 굴었기에 러시아인들이 항복했다고 생각하느냐. 네가 한두 명의 전사를 사로잡았다고 해서 전쟁에서 이겼다고 생각하는가. 하지만 너는 염소 새끼 한 마리조차 사로잡지 못했다."라며 귀위크의 행동을 비판했다.[4][5]

1241년 오고타이 칸이 사망하고 퇴레게네 카툰이 섭정을 맡으면서, 귀위크는 대칸 자리를 위한 기반을 다지기 시작했다. 바투는 귀위크와 퇴레게네를 싫어하여 쿠릴타이 참석을 거부했지만, 퇴레게네의 정치 공작으로 1246년 귀위크가 대칸으로 선출되었다.[28][29]

2. 3. 2. 러시아, 동유럽 원정과 회군

1235년 초봄, 외게데이 칸은 카라코람을 수도로 정하고 쿠릴타이를 소집하여 바투를 총사령관으로 하는 유럽 원정군을 편성하였다. 귀위크는 외게데이 가문을 대표해 바투의 서방 원정에 종군하였다.귀위크는 1236년 가을 서방 원정군에 합류하여 루시 원정에서 활약했다. 1237년 12월 16일 ~ 21일에는 리아잔 공략전에 참여했고, 1237년 12월 –1238년 1월 콜롬나 전투에 참여했다. 1239년에는 몽케와 함께 알라니족과의 전투에서 승리했다. 1239년 말/ 1240년 초에는 몽케 칸과 함께 아스인들의 거점인 메게스를 점령했다. 1240년 겨울에는 키예프 공성전에도 참여했으며, 1241년 4월 11일 모히 전투에 참가했다.

그러나 원정 과정에서 귀위크와 바투의 사이가 벌어졌다. 귀위크는 바투 형제들의 실책을 보고 바투의 역량을 불신했다.[55] 귀위크는 바투에게, 바투는 화살통을 들고 다니는 늙은 여자일 뿐이라고 조롱했다.[56][57] 몽골 장수들이 모인 곳에서 공개적으로 모욕을 당한 바투는 격분했고, 이는 몽골 본국에 알려졌다. 우구데이는 귀위크와 몽케에게 있던 우익군의 지위를 카단과 부첵에게 맡기고 돌아오라고 명령했다. 바투는 이들을 위해 티서강(티사강)과 도나우강 강변에서 이별연을 열었는데, 이 자리에서 귀위크는 전쟁에서의 바투의 소극적 태도를 비난했다.[58] 몽골비사에 의하면 우구데이는 다시 서신을 보내 귀위크를 책망하며 속히 돌아오라고 하였다. 귀위크는 1240년 가을에 회군을 시작했다.

1240년 키예프를 점령한 직후 승전 축하연에서 바투가 건배를 제의하고 술을 마시자, 귀위크는 자신이 칸의 아들이라며 자신이 먼저 건배 제의를 해야 한다고 이의를 제기했다. 이는 곧 언쟁으로 이어졌고, 우구데이 카안에게 보고되었다. 우구데이는 그가 카안의 아들이라는 지위를 이용해서 자신의 주군이자 형을 능멸했다며 분개했다. 우구데이 카안이 바투를 지지하자 불만을 품고, 전쟁 도중 자신의 병력을 슬그머니 뒤로 빼거나 지원을 주저하였다.

한번은 원정 도중 차가타이 가문의 부리가 바투를 공격했고, 귀위크는 이를 관망했다. 한번은 술좌석에서 귀위크가 바투를 비웃다가 시비가 붙기 직전까지 갔다. 원조비사와 집사에 따르면, 원정 중 차가타이 가문의 부리가 주치계열 왕자들과 말다툼을 벌일때 귀위크도 부리에 동조했다 한다. 원조비사에 의하면 전투 중의 상황을 보고받은 오고타이 칸은 분노했고, 귀위크를 해임, 본국에 소환을 명령했다. 오고타이 칸은 사자를 통해 서신을 보내 귀위크를 질책, 바투의 지시를 따르지 않은 것과, 바투는 총사령관으로서 구유크의 상급자라는 점을 명시하고, 서방 원정대에서 한 일이 무엇이냐며 추궁했다.

2. 3. 3. 회군 이후

1241년 오고타이 칸이 카라코룸에서 알코올 중독으로 사망한 후, 그의 부인 퇴레게네 카툰이 섭정을 맡았다.[60] 퇴레게네는 남편이 지명한 시레문이 어리다는 이유로, 장남 귀위크를 대칸으로 세우고자 했다. 그러나 동유럽 원정에서 갈등을 겪었던 바투는 쿠릴타이 개최를 지연시키며 반대했다.[62] 바투는 툴루이의 처 소르칵타니 베키와 연락하며 몽케를 추대하려 했으나, 여의치 않자 쿠릴타이를 최대한 늦추려 했다.귀위크는 오고타이 칸에게 영지로 받은 에르키스 강과 타르바가타이 산맥 근처 에밀에 머무르고 있었다. 한편, 칭기즈 칸의 동생 테무게가 군사를 이끌고 오고타이의 오르두로 접근했으나, 귀위크의 도착 소식에 자신의 영지로 돌아갔다.[61]

퇴레게네 카툰의 노력으로 1244년 봄 달란다바스에서 열린 쿠릴타이에서 몽골 칸들은 귀위크의 즉위에 합의했다.[62]

2. 4. 대칸 재위

귀위크는 섭정이었던 어머니 퇴레게네의 여러 인기 없는 칙령들을 번복하고 유능한 칸이 되려고 노력했다. 엘지기데이를 페르시아에 파견하여 바그다드와 이스마일리파 공격을 준비하게 했고, 남송과의 전쟁을 계속했다. 그러나 불안감 때문에 전 정권의 여러 고위 관리들을 반역죄로 처형하여 백성들의 반감을 샀다.[11]룸 술탄국의 왕위 다툼에 개입하여 룩누-아드-딘 킬리지 아르슬란 4세를 옹립하고, 2,000명의 몽골 군대를 파견했다. 조지아 왕국을 분할하여 다비드 울루를 상왕으로 임명했다.[11] 1247년에는 킬리키아 아르메니아와 조약을 체결하여 봉신 국가로 삼고, 몽골인 아내를 맺어주고 세금을 면제해 주었다.[12] 압바스 왕조와 이스마일리파에게 완전한 복종을 요구하며, 바이주를 압바스 칼리파의 저항에 대한 책임자로 비난했다.

귀위크는 제국 전역에 걸쳐 인구 조사를 명령했다. 1246년 칙령에 따라 모든 것에 대해 가치의 1/30에서 1/10에 달하는 세금을 부과했고, 조지아와 아르메니아 남성들에게는 60실링 드람의 무거운 인두세를 부과했다.[12] 대 다루가치의 직책을 서기관장의 직책과 분리하고, 아버지의 케시크의 절반을 차지했다. 그의 통치하에 위구르 관리들의 지배력이 강화되어 북중국인과 무슬림들을 배제했다.

1247년 7월, 귀위크는 아묵안을 고려에 보냈고 몽골군은 요읍주 근처에 진을 쳤다. 고려 고종이 수도를 강화도에서 송도로 옮기는 것을 거부하자, 아묵안의 군대는 1250년까지 한반도를 약탈했다.

바투는 귀위크의 선출을 지지하지 않았지만, 안드레이 2세와 알렉산더 네프스키를 1247년 몽골의 카라코룸으로 보냈다. 귀위크는 안드레이를 블라디미르 대공으로, 알렉산더에게 키예프 공국의 칭호를 수여했다.[13]

1247년 티베트의 종교 지도자인 사카야 판 디타 공가 걜첸은 몽골의 황자이자 귀위크 칸의 동생인 코단에게 귀순했다. 코단은 이들에게 중국 간쑤성 량주(凉州)에 정착하는 조건을 제시했고, 티베트 귀족들은 이를 수용했다. 티베트는 자발적으로 몽골의 종주권을 인정하고 일부 귀족들을 량주 일대에 정착시켰으며, 몽골 대칸에게 공물을 바치는 조건에 합의했다. 이로써 티베트는 몽골 제국의 지배 하에 들어갔으며, 이를 량주회맹(凉州会盟)이라 한다.

같은 해, 킬리키아 아르메니아의 헤툼 1세는 동생 셈파드를 카라코룸의 몽골 조정에 파견하여 킬리키아 아르메니아가 몽골 제국에 조공을 바칠 것을 공식적으로 서면 제출했다. 귀위크 칸은 셈파드를 환대하고 돌려보냈다. 아르메니아의 자발적인 항복으로 셈파드는 귀위크 칸으로부터 몽골인 아내를 얻었고, 그의 왕국은 세금을 감면받았다.[34]

2. 4. 1. 칸위 계승 과정

퇴레게네는 시레문이 어리다는 이유로 그의 계승권을 인정하지 않았다. 그리고 쿠릴타이에서 귀위크가 선출되도록 몽골의 제부족장, 왕공들을 꾸준히 설득하였다. 퇴레게네는 귀위크가 정복 전쟁에 적극 참여한 점, 오고타이 칸의 장남이며 적임자라는 점을 들어 몽골 귀족과 부족장들, 정복지 지도자 등을 상대로 설득과 위협, 책략, 뇌물 등 다양한 작전을 펼쳤다.[28]킵차크 한국의 바투는 귀위크와 퇴레게네를 싫어하여 쿠릴타이 소집에 참여하지 않았다. 또한, 가문의 장로인 바투가 불참한 채 후계자를 결정할 수 없다며 쿠릴타이를 반대하는 몽골 부족장들의 항의도 계속되어, 당분간 쿠릴타이를 개최하지 못했다.[28] 그러나 곧 퇴레게네에 의해 쿠릴타이 개최는 강행되었다. 바투는 어쩔 수 없이 동의했으나 즉위식에는 병을 핑계로 참석하지 않았고, 손위 형인 오르다를 비롯한 형제들을 대신 보냈다.

여러 번 열린 쿠릴타이에서 오고타이 칸의 후손으로 차기 대칸을 세우기로 정해졌으나, 퇴레게네 카툰의 책략으로 귀위크가 최종 선택되었다.[29] 그의 대칸 선출은 킵차크 한국의 군주이며 당시 러시아에 체류 중이던 바투를 매우 화나게 했다.

1245년 8월 막북 코코 나우루에서 열린 쿠릴타이에서 귀위크는 대칸으로 정해졌다. 그러나 몽골 부족장들과 조정 중신들은 오고타이 칸이 생전에 후계자로 지정한 인물이 있다는 이유로 반대하였다. 또한 차가타이 칸의 아들인 바투 역시 귀위크의 즉위를 강하게 반대하였다.

1246년 할아버지 칭기즈 칸의 동생 테무게 옷치킨이 쿠릴타이 없이 대칸 자리를 차지하려고 시도했다. 그러나 퇴레게네 카툰의 강한 반발로 무산되었고, 귀위크가 돌아온 뒤 테무게의 부하 장군들은 모두 체포되어 처형당했다. 테무게도 곧 사망한다.

2. 4. 2. 즉위

1245년 8월 막북 코코 나우루에서 열린 쿠릴타이에서 대칸으로 정해졌으나, 몽골 부족장들과 조정 중신들은 오고타이 카안이 생전 후계자로 지정한 시레문의 존재를 들어 반대하였다. 차가타이 칸의 아들인 바투 역시 귀위크의 즉위를 강하게 반대하였다. 퇴레게네는 시레문이 아직 어리다는 이유로 시레문의 계승권을 인정하지 않았고, 쿠릴타이에서 귀위크가 선출되도록 몽골의 제부족장, 왕공들을 꾸준히 설득하였다. 킵차크 한국의 바투는 귀위크와 퇴레게네를 싫어하여 쿠릴타이 소집 참여를 거부하고, 계속 가문의 장로인 바투가 불참한 채 후계자를 결정할 수 없다며 쿠릴타이를 반대하는 몽골 부족장들의 항의도 계속되어, 당분간 쿠릴타이를 개최하지 못했다. 그러나 곧 퇴레게네에 의해 쿠릴타이의 개최는 강행되었다. 바투는 불가불 동의했으나 즉위식에는 병환을 핑계로 불참, 손위 형인 오르다를 비롯한 형제들을 대신 보냈다.

1246년 8월 24일에 오르홍강 상류 카라코룸 근처 우르멕투에서 대칸으로 즉위했다. 경축 사절단으로는 조지아 왕국의 왕위 계승자 다비드 나린과 다비드 라샤, 블라디미르의 대공 야로슬라브 2세, 킬리키아의 아르메니아 왕국의 왕 헤툼 1세와 그의 동생이자 원수(元帥)인 셈파드, 후일 룸 술탄국의 술탄이 된 킬리츠 아르슬란 4세, 케르만의 아타벡들의 사절, 바그다드 칼리프의 사절, 그리고 교황 인노첸시오 4세의 사절로 델 카르피네가 찾아왔다.[63] 이탈리아에서 온 교황의 사절 피아노 델 카르피네(Piano del Carpini)에 의하면 타미르강 안의 오고타이 칸의 궁전 만안궁에서 열린 구유크칸의 즉위식이 열렸다 한다. 델 카르피니는 자신의 저서 몽골사에서 "선홍색 대형 천막이 세워졌고, 그 크기가 얼마나 컸는지 2000명이 넘는 사람들이 모두 다 들어갈 수 있었다."고 기록했다.

1246년 8월 24일, 몽골의 수도 카라코룸 근교에서 열린 귀유크의 즉위식에는 많은 외국 사절들이 참석했다. 프란체스코회 수사이자 교황 인노켄티우스 4세의 사절인 죠반니 다 피아네 델 카르피네와 폴란드의 베네딕토, 블라디미르 대공 야로슬라프 2세, 조지아 왕위 계승자 다비드 6세와 다비드 7세, 아르메니아 왕의 동생이자 역사가인 셈파드(셈파드 컨스테이블), 미래의 룸 셀주크 술탄 킬리즈 아르슬란 4세, 그리고 압바스 칼리파 알 무스타심과 델리 술탄국의 알라우딘 마수드의 사절들이었다.[6] 죠반니 다 피아네 델 카르피네에 따르면, 귀유크의 공식적인 선출은 대규모의 쿠릴타이(부족 회의)에서 이루어졌는데, 그의 일행은 "시라 오르다"(황색 천막)라 불리는 야영지에 있었고, 아시아 전역과 동유럽에서 온 3,000명에서 4,000명의 방문객들이 충성, 공물, 선물을 가지고 왔다.

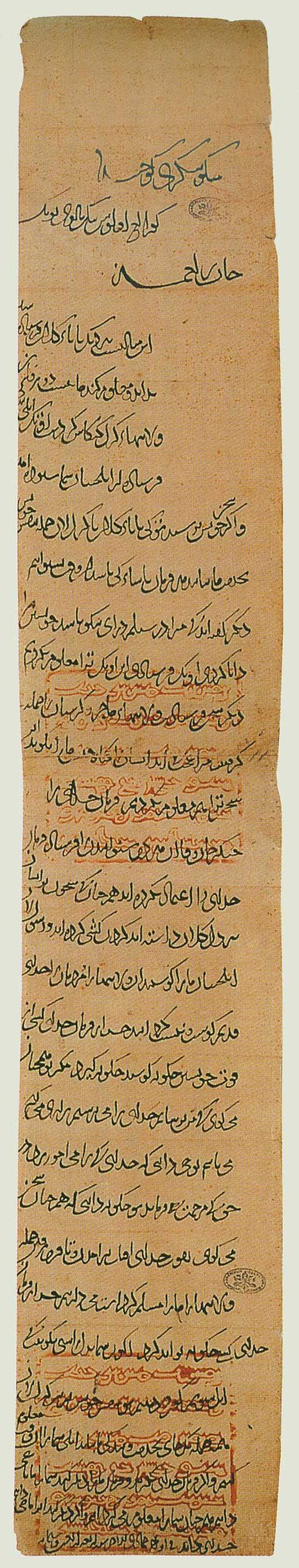

thumb, 바티칸 도서관 소장)]]

당시 로마 교황 인노켄티우스 4세의 사절로 파견된 플라노 카르피니의 조반니 수도사가 괴욱 즉위 쿠릴타이에 참석하여 그 상황을 교황청에 제출한 보고서 『몽골인의 역사』에 기록하고 있다. 그가 괴욱을 알현한 후 받은 페르시아어로 된 칙서가 1920년 바티칸 도서관에서 발견[43]되어 바티칸 박물관에 현재까지 남아 있다(Letter from Güyük Khan to Pope Innocent IV 참조).

이 문서에는 말미에 1246년 11월 11일(히즈라력 644년 주마다르-알-아히라 말일)이라는 연대가 기록되어 있고,[44] 발령 시각이 명확한 것으로는 현존하는 가장 오래된 위구르 문자몽골어로 된 몽골 황제의 어새가 찍힌 공식적인 칙서이다.

이는 1245년 인노켄티우스 4세가 발표한 교황 칙서『Cum non solum』(몽골 통치자의 기독교 개종 및 기독교도 학살 중단을 요구)에 대한 답변이었다. 괴욱은 교황과 유럽의 제후들에게 몽골로 가서 자신에게 복종할 것을 요구하고, 요구에 따르지 않으면 적으로 간주하겠다고 답변했다.

또한 본문에서는 괴욱 자신과 조부 칭기스칸을 '''칸'''( خان Khān)이라 부르고, 아버지 오고타이를 "'''카안'''"( قاان Qā'ān)이라 부르고 있는데,[45] 오고타이만을 "카안"이라 부르는 특별한 칭호가 괴욱 즉위 직후부터 이미 사용되었다는 것을 알 수 있는 귀중한 증거를 남기고 있다.

2. 4. 3. 등극 직후

퇴레게네 카툰이 섭정을 맡았으나, 즉위 초반의 실권은 퇴레게네 카툰에게 있었고 순순히 권력을 넘겨주지 않았다. 퇴레게네 카툰은 귀위크가 즉위한 지 몇 달 만인 1246년 10월에 오고타이의 영지인 에밀로 은퇴했다가 사망했다.[20]

퇴레게네 카툰이 박해하려던 인사들은 이복동생 코단의 영지인 구 서하 지역으로 망명했다. 퇴레게네 카툰은 이들을 본국으로 송환할 것을 지시했으나 코단은 거절했다. 이복형제 코단은 그의 어머니 퇴레게네 카툰의 측근인 이슬람 여성 파티마가 자신을 저주하려 한다고 보고했고, 귀위크는 이들 사이를 중재했다. 퇴레게네 카툰이 죽자 귀위크는 파티마를 처형하였다. 일설에는 퇴레게네 카툰의 생전, 그의 사망 1년 6개월 전에 귀위크가 파티마의 온 몸의 구멍을 바늘로 꿰맨 뒤에 산 채로 물에 던져 죽였다는 설도 있다.[20] 또한 퇴레게네 카툰 사망 전에, 귀위크가 파티마 등을 처형하려 하자 퇴레게네 카툰이 이에 반발, 자살하겠다고 귀위크 칸을 위협했다는 설도 있다.

오고타이 카안 시대부터 호라산 일대의 행정을 담당했으며 그때까지 살아있던 오이라트부 출신 아르군이 그의 즉위식에 입조, 귀위크는 그에게 칙령과 호두패(虎頭牌)를 하사하고 호라산의 유력 지역에 궁궐과 정원을 짓게 했다.

제7차 십자군을 추진하는 교황 인노첸시오 4세는 귀위크의 1246년 대칸 즉위식에 카라코룸으로 프란치스코회의 수도사인 지오반니 다 피안 델 카르피네를 보내 무슬림에 대항하는 동맹을 맺고자 하였으나, 교황과 유럽이 모두 귀위크 칸에게 복종해야 동맹이 성립한다는 반응만을 받았다. 1246년 11월 귀위크는 로마 교황의 회신을 기대하고, 자신의 편지 서신을 페르시아어로 1부, 라틴어로 1부 번역하게 하여 바티칸으로 보냈다. 일각에서는 그를 정통 군주로 보지 않았는데, 후대에 티무르 제국의 창립자 티무르도 귀위크를 찬탈자라고 격하했다.

그의 즉위식에 참석을 거부한 바투는 이후 몽골 제국 본국과는 독자적으로 자신의 영토를 통치하였다. 즉위 후 10월부터 구유크는 친정을 시작했다. 오고타이의 붕어로부터 5년이 경과한 시점이었다.

즉위 후 구유크는 먼저 오고타이 시대 공신(친개와 마흐무드 얄라와치)의 몰락을 주도한 퇴레게네의 측근 파티마 하툰을 “주술로 코덴을 저주하여 죽였다”는 죄목으로 처형했다. 이와 병행하여 퇴레게네가 섭정을 지내는 동안 남발된 칙령(얄리크)을 폐지하여 제후들의 권력 남용을 억제하고, 친개와 얄라와치를 복직시켰으며, 어머니와 파티마 하툰에 의해 임명되어 전권을 휘두르던 중신 압둘라흐만을 처형했다.[20][30] 그 다음으로, 황위를 노리고 있던 템게 오치긴의 심문을 사촌인 몽케와 오르다에게 명령하여, 오치긴의 부하들을 처형함으로써 결착을 지었다.[31][32] 또한, 차가타이 가문의 예스 몽케(차가타이의 다섯째 아들)을 당주 카라 훌레구를 폐하고 차가타이 가문의 3대 당주로 임명하는 등 중용했다. 이 일련의 구유크의 정책은 퇴레게네의 통치를 부정하고, 오고타이의 방침을 계승하는 것이었다고 말할 수 있다.[33]

2. 4. 4. 즉위 2년차

귀위크는 친정을 선언한 후, 퇴레게네 섭정 시기에 발표된 칙령들을 폐지하고 몽골계 제왕족들의 권력 남용을 억제했다. 어머니의 총애를 받던 중신 압둘 라흐만을 부패 혐의로 처형하고, 마흐무드 아라와치와 친하이 등을 복직시켜 중용했다. 차가타이 울루스의 지도자를 카라 훌레구에서 예수 몽케로 교체하는 데에도 관여했다.1246년 겨울, 귀위크는 마천에서 노란 양을 사냥하고 돌아왔다. 그는 교황 인노센트 4세에게 편지를 보내 교황과 제후들이 직접 몽골에 와서 복종할 것을 요구하며, 몽골의 지배는 신의 뜻이라고 주장했다.

남송 원정군의 일부는 회남(淮南)을 점령하고 관서(關寨)와 황주(黃州)를 함락시켰다. 1247년 봄, 장군 장유(張柔)를 보내 사천성을 공략하게 했다. 같은 해 여름, 유흑합속(淮黑哈速)에서 피서를 즐기고 서방 영토를 순행했다.

귀위크는 엘지기데이를 페르시아에 파견하여 바그다드와 이스마일리파 공격을 준비하고, 남송과의 전쟁을 계속했다. 룸 술탄국의 왕위 다툼에 개입하여 룩누-아드-딘 킬리지 아르슬란 4세를 옹립하고, 2,000명의 몽골 군대를 파견했다. 조지아 왕국을 분할하여 다비드 울루를 상왕으로 임명했다.[11] 1247년, 킬리키아 아르메니아와 조약을 체결하여 봉신 국가로 삼고, 몽골인 아내를 맺어주고 세금을 면제해 주었다.[12] 압바스 왕조와 이스마일리파에게 완전한 복종을 요구하며, 바이주를 압바스 칼리파의 저항에 대한 책임자로 비난했다.

귀위크는 제국 전역에 걸쳐 인구 조사를 명령했다. 1246년 칙령에 따라 모든 것에 대해 가치의 1/30에서 1/10에 달하는 세금을 부과했고, 조지아와 아르메니아 남성들에게는 60실링 드람의 무거운 인두세를 부과했다.[12]

1247년 7월, 귀위크는 아묵안을 고려에 보내고 몽골군은 요읍주 근처에 진을 쳤다. 고려 고종이 수도를 강화도에서 송도로 옮기는 것을 거부하자, 아묵안의 군대는 1250년까지 한반도를 약탈했다.

바투는 귀위크의 선출을 지지하지 않았지만, 안드레이 2세와 알렉산더 네프스키를 1247년 몽골의 카라코룸으로 보냈다. 귀위크는 안드레이를 블라디미르 대공으로, 알렉산더에게 키예프 공국의 칭호를 수여했다.[13]

2. 4. 5. 티베트, 아르메니아의 귀순

1247년 티베트의 종교 지도자인 사카야 판 디타 공가 길트 센이 몽골의 황자이자 귀위크 칸의 동생인 코단에게 귀순했다. 코단은 이들에게 중국 간쑤성 량주(凉州)에 정착하는 조건을 제시했고, 티베트 귀족들은 이를 수용했다. 티베트는 자발적으로 몽골의 종주권을 인정하고 일부 귀족들을 량주 일대에 정착시켰으며, 몽골 대칸에게 공물을 바치는 조건에 합의했다. 이로써 티베트는 몽골 제국의 지배 하에 들어갔으며, 이를 량주회맹(凉州会盟)이라 한다.같은 해, 킬리키아 아르메니아의 헤툼 1세는 동생 셈파드를 카라코룸의 몽골 조정에 파견하여 킬리키아 아르메니아가 몽골 제국에 조공을 바칠 것을 공식적으로 서면 제출했다. 귀위크 칸은 셈파드를 환대하고 돌려보냈다. 아르메니아의 자발적인 항복으로 셈파드는 귀위크 칸으로부터 몽골인 아내를 얻었고, 그의 왕국은 세금을 감면받았다.[34]

2. 5. 생애 후반

귀위크 칸은 술을 좋아하여 건강이 좋지 않았다. 관절염과 고혈압에 시달렸고, 알콜중독에 빠지기도 했다. 과도한 음주로 만년에는 정무를 제대로 보기 어려웠으며, 손과 발이 자주 마비되기도 했다.[36] 그래서 위구르인 재상 친친카이(田鎭海)와 몽골인 카다쿠 등 측근에게 정무를 위임하여 이들이 대신 정무를 주관하였다.1247년 음력 7월 귀위크는 고려에 사신을 보내 항복을 요구했으나, 고려 조정은 이를 거절했다. 귀위크는 고려의 몽골 종주권 인정 및 카라코룸 입조, 강화도에서 나올 것을 요구하며 아모간(阿母侃)에게 군사를 보내 고려를 공격하게 했다. (→제4차 고려-몽골 전쟁) 아모간은 염주에 진을 치고 예성강을 통해 강화도 근처까지 와서 고려의 천도를 요구했으나, 고려 고종은 거절했다. 아모간의 군대는 1250년까지 고려 서북 지역을 약탈했다.

바투는 1237년 이후 서방 원정에서 모욕당한 이후 그에게 적대감을 품고 칸으로 인정하지 않았고, 소르칵타니 베키는 바투에게 수시로 사람을 보내 오고타이계 일가의 동태를 전달했다. 킵차크 한국의 칸이자 샤이반 울루스를 다스리던 샤이반과도 대립하였다.

1248년 봄, 귀위크 칸은 제2차 서방 원정대를 편성하고 바투에게 지휘를 맡겼으나, 바투는 응하지 않았다. 귀위크 칸은 직접 바투를 징벌하기 위해 군사를 이끌고 킵차크 한국으로 향했다. 그는 질병 치료를 위해 서쪽으로 간다는 명분을 내세웠다. 소르칵타니 베키는 귀위크 칸이 군사를 일으켜 킵차크 한국을 공격하려 한다고 바투에게 알렸고, 바투는 군사를 이끌고 볼가강을 건너 동쪽으로 향했다.

1248년 4월, 귀위크 칸은 루스 지역으로 가던 중 비슈바리쿠 근처(현재의 신장 위구르 자치구 북쪽 칭허 현 동남쪽)에서 갑작스럽게 사망했다.[36] 그의 죽음에 대해서는 질병과 알콜중독 합병증, 과로사 등 여러 가지 설이 있다. 툴루이의 아내 소르칵타니 베키나 바투가 보낸 자객에 의해 암살되었다는 설과 독약에 중독되어 사망했다는 설도 있다.[38] 귀위크 칸의 갑작스러운 죽음으로 몽골의 제2차 유럽 원정은 취소되었고, 강화도 앞까지 진격했던 몽골군도 퇴각했다.

2. 5. 1. 만년

귀위크 칸은 술을 좋아하여 건강이 좋지 않았다. 관절염과 고혈압에 시달렸고, 알콜중독에 빠지기도 했다. 과도한 음주로 만년에는 정무를 제대로 보기 어려웠으며, 손과 발이 자주 마비되기도 했다. 그래서 측근인 위구르인 재상 친친카이(田鎭海)와 몽골인 카다쿠 등에게 정무를 위임하여 이들이 대신 정무를 주관하였다. 귀위크 칸의 개인 가정교사이기도 했던 카다쿠는 네스토리우스파 기독교도였으며, 그의 영향으로 귀위크 칸의 통치 아래 몽골 제국에서 기독교는 어느 정도 공인받았다.1247년 음력 7월 귀위크는 고려 조정에 사신을 보내 항복을 요구했으나, 고려 조정에서는 이를 거절했다. 귀위크는 고려의 몽골 종주권 인정 및 카라코룸 입조, 고려 정부가 강화도에서 나올 것을 요구하며 아모간(阿母侃)에게 군사를 보내 고려를 치게 하였다. (→제4차 고려-몽골 전쟁) 1247년 음력 7월 아모간은 고려의 염주에 도착, 진을 치다가 예성강을 타고 강화도 근처로 와서 고려의 천도를 요구했다. 귀유크는 사신을 보내 고려 고종에게 강화도에서 개경으로 천도하라고 요구했고, 고려 고종은 거절했다. 아모간의 군대는 1250년까지 고려의 서북 지역을 약탈하였다.

바투는 1237년 이후의 서방 원정에서 모욕당한 이후 그에게 적대감을 품고 칸으로 인정하지 않았고, 소르칵타니 베키는 바투에게 수시로 사람을 보내 오고타이계 일가의 동태를 전달했다. 소르칵타니는 구유크가 바투를 공격할 것이라는 정보를 사전에 알려주었다. 킵차크 한국의 칸이자 샤이반 울루스를 다스리던 샤이반과도 대립하였다. 샤이반과의 언쟁 중 고혈압이 악화되어 병석에 눕게 됐다. 기욤 드 뤼브룩에 의하면 귀위크와 샤이반의 격한 싸움이 그의 사망 원인이 되었다고 한다.

2. 5. 2. 바투 정벌 준비와 최후

귀위크 칸은 관절염과 고혈압을 앓는 등 몸이 약했는데, 알콜중독까지 겹쳐 건강이 매우 좋지 않았다. 과음으로 말년에는 정무를 제대로 보기 어려웠고, 손발이 자주 마비되기도 했다.[36] 그래서 위구르인 재상 친친카이(田鎭海)와 몽골인 카다쿠 등 측근에게 정무를 맡겨 대신 처리하게 했다.1247년 음력 7월, 귀위크 칸은 고려에 사신을 보내 항복을 요구했으나, 고려 조정은 거절했다. 귀위크 칸은 몽골의 종주권을 인정하고 카라코룸에 입조하며, 강화도에서 나올 것을 요구하며 아모간(阿母侃)에게 군사를 보내 고려를 공격하게 했다. (→제4차 고려-몽골 전쟁) 아모간은 염주에 진을 치고 예성강을 통해 강화도 근처까지 와서 고려의 천도를 요구했으나, 고려 고종은 거절했다. 아모간의 군대는 1250년까지 고려 서북 지역을 약탈했다.

1248년 봄, 귀위크 칸은 제2차 서방 원정대를 편성하고 바투에게 지휘를 맡겼으나, 바투는 응하지 않았다. 귀위크 칸은 직접 바투를 징벌하기 위해 군사를 이끌고 킵차크 한국으로 향했다. 그는 질병 치료를 위해 서쪽으로 간다는 명분을 내세웠다.

소르칵타니 베키는 귀위크 칸이 군사를 일으켜 킵차크 한국을 공격하려 한다고 바투에게 알렸고, 바투는 군사를 이끌고 볼가강을 건너 동쪽으로 향했다.

1248년 4월, 귀위크 칸은 루스 지역으로 가던 중 비슈바리쿠 근처(현재의 신장 위구르 자치구 북쪽 칭허 현 동남쪽)에서 갑작스럽게 사망했다.[36] 그의 죽음에 대해서는 질병과 알콜중독 합병증, 과로사 등 여러 가지 설이 있다. 툴루이의 아내 소르칵타니 베키나 바투가 보낸 자객에 의해 암살되었다는 설과 독약에 중독되어 사망했다는 설도 있다.[38]

귀위크 칸의 갑작스러운 죽음으로 몽골의 제2차 유럽 원정은 취소되었고, 강화도 앞까지 진격했던 몽골군도 퇴각했다.

2. 6. 사망 이후

귀위크는 후계자를 정하지 못했고, 이는 오고타이 가문과 툴루이 가문 후손들 사이에 차기 칸위를 놓고 다투는 원인이 되었다. 귀위크의 갑작스러운 죽음에 독살설, 자객 암살설 등이 돌기도 했다.[64]귀위크의 칸 즉위 이후 바투와의 대립은 더욱 격화되어 1248년에는 전쟁 직전까지 갔지만 그 해 3월/4월에 귀위크가 사망[64] 하여 무산됐다. 그는 후계자를 지명하지 못하여 오굴 카미시는 시레문을 그의 후계자로 내세웠다. 그 이후 바투는 툴루이의 왕비 소르칵타니와 손 잡고 다시 외게데이계와 분쟁했다. 귀위크와 갈등하던 주치 가문에서 툴루이 가문의 편을 지지하면서, 칸위는 툴루이 가문으로 넘어가게 된다. 바투는 1251년에 쿠릴타이를 통하여 툴루이의 장남 묑케가 카안에 오르도록 도왔다.

바투는 귀위크와 사이가 좋지 않아, 바투의 장례식 참석을 거부했다. 귀위크가 죽자 바투는 오고타이 가문과 싸울 계획으로 쿠릴타이를 준비했으나 오고타이 가문 왕족, 차가타이 가문 왕족 다수가 참여를 거부했다. 차가타이 가문의 바라크만이 참여하여 쿠릴타이는 무산되었다.

귀위크의 미망인 오굴 카이미쉬가 귀위크의 이복 아우 코추의 장자이자 우구데이 칸이 후계자로 낙점해두었던 시레문을 외게데이계 칸으로 옹립하려고 모의하다 발각됐다. 몽케 칸과 소르칵타니는 애초에는 관용적이었으나 툴루이계와 부하 일당의 주장으로, 결국 시레문을 처형하고, 시레문의 생모를 물에 던졌으며, 오굴 카이미쉬는 몽케 칸이 친국, 나체 고문 끝에 펠트에 말아 강물에 던져 죽였다. 이때 몽케 칸은 오고타이계 왕자와 측근 77명 이상을 처형했다 한다. 아들 호자, 나쿠 등은 선대 칸의 아들, 혹은 어리다는 이유로 죽음을 면하고 카라코룸의 서부로 추방되었다.

1266년 10월 쿠빌라이 칸이 태묘를 세우면서 묘호는 정종, 시호는 간평황제로 추서되었다.

귀유크 칸의 죽음은 세계사에 큰 영향을 미쳤다. 귀유크는 몽골의 힘을 유럽에 사용하고자 했으나, 그의 조기 사망으로 몽골군이 유럽 서쪽으로 더 진출하는 것을 막았다. 귀유크 사후 몽골 가문 내 정치적 상황으로 인해 몽골의 노력은 남중국으로 돌려졌고, 결국 원나라가 쿠빌라이 칸의 통치 기간 중 정복하게 되었다.

쿠빌라이 칸이 1271년 원나라를 건국했을 때, 귀유크 칸을 정식 기록에 정종(定宗, Dìngzōng)으로 올렸다.

3. 대외 관계

귀위크 칸 시기 몽골 제국은 유럽, 서아시아, 동아시아 등 여러 지역과 관계를 맺었다.

로마 교황 인노켄티우스 4세의 사절 플라노 카르피니의 조반니는 쿠릴타이에 참석하여 귀위크의 즉위 과정을 교황청에 보고했다. 귀위크는 교황에게 보낸 페르시아어 칙서를 통해 교황과 유럽 제후들이 몽골에 복종할 것을 요구하며, 불응 시 적으로 간주하겠다고 경고했다. 이 칙서는 1246년 11월 11일에 작성되었으며, 위구르 문자몽골어로 작성된 가장 오래된 황제 어새 칙서 중 하나이다.

1247년 귀위크는 엘리기데이를 통해 니룬 바이주에게 페르시아 원정을 계속할 것을 지시했으나, 귀위크의 죽음으로 원정은 취소되었다.[1] 같은 해, 킬리키아 아르메니아의 헤툼 1세는 동생 셈파드를 카라코룸에 보내 조공을 바치고 몽골 제국에 복속했다. 귀위크는 셈파드를 환대하고 몽골인 아내를 주었으며, 킬리키아 아르메니아 왕국의 세금을 감면해 주었다.[1] 1248년에는 룸 술탄국의 내정에 간섭하여 술탄을 교체하기도 했다.[1]

동아시아 방면에서는 남송 원정이 계속되었다. 귀위크는 남송의 회남(淮南)을 점령하고 황주(黃州)를 함락시킨 전황을 보고받았다.[1] 1247년 봄에는 장군 장유(張柔)를 보내 사천성을 공략하게 했다.[1]

3. 1. 유럽

로마 교황 인노켄티우스 4세의 사절 플라노 카르피니의 조반니가 쿠릴타이에 참석, 귀위크 즉위 과정을 교황청에 보고했다. (『몽골인의 역사』). 귀위크 알현 후 받은 페르시아어 칙서는 1920년 바티칸 도서관에서 발견,[43] 바티칸 박물관에 소장 중이다. (Letter from Güyük Khan to Pope Innocent IV 참조)

1246년 11월 11일 (히즈라력 644년 주마다르-알-아히라 말일) 연대가 기록된[44] 이 문서는, 발령 시각이 명확한 가장 오래된 위구르 문자몽골어 몽골 황제 어새 칙서다. 비문 제외 시 현존 최고(最古) 몽골 제국 명령 문서이기도 하다. (몽골어 원문은 현존 X).

1245년 인노켄티우스 4세 교황 칙서 『Cum non solum』(기독교 개종, 학살 중단 요구)에 대한 답신으로, 귀위크는 교황과 유럽 제후들의 몽골 복종을 요구, 불응 시 적으로 간주하겠다고 했다.

귀위크는 자신과 칭기스칸을 '''칸'''( خان Khān), 오고타이를 '''카안'''( قاان Qā'ān)으로 칭했는데,[45] 오고타이에게만 '카안' 칭호를 쓴 것은 귀위크 즉위 직후부터임을 보여준다.

카라코룸 작성 칙서의 라틴어 번역문도 남아있어, 칙서 내력, 작성 경위 분석 자료가 된다. 라틴어본은 교황, 헝가리 왕 비판, 요구가 의도적으로 생략됐고, 원문 없는 문구가 추가되었다.

3. 2. 서아시아

1247년 귀위크는 엘리기데이를 보내 서부 페르시아에 남아 있던 니룬 바이주에게 페르시아 원정을 계속할 것을 지시했다. 니룬부족 출신 바이주의 페르시아 원정은 귀위크의 죽음으로 취소된다.[1]1247년 킬리키아 아르메니아의 헤툼 1세는 동생 셈파드를 카라코룸의 몽골 조정에 보내 킬리키아 아르메니아가 몽골 제국에 조공을 바칠 것을 정식으로 서면으로 제출했다. 구유크 칸은 셈파드를 환대한 후 되돌려보냈다. 아르메니아의 자발적인 항복으로 인해 셈파드는 귀위크 칸으로부터 몽골인 아내를 받았고, 그의 왕국은 세금을 감면받았다.[1]

1248년 룸 술탄국의 사절의 고변으로 술탄 카이카우스 2세를 폐위시키고 그의 동생 클루치 아르슬란 4세를 새로운 술탄으로 임명하기도 했다.[1]

3. 3. 동아시아

귀위크는 남송 원정군 중 만호 사권(史權)이 이끄는 군대가 남송의 회남(淮南)을 차지하고, 관서(關寨)를 공격하여 함락시킨 뒤 황주(黃州)를 함락시킨 전황을 수시로 보고받았다.[1] 1247년 봄에는 장군 장유(張柔)를 보내 사천성을 공략하게 했다.[1]4. 평가

청나라의 필원은 《속자치통감》에서, 위원은 《원사신편》에서 귀위크의 통치 기간 동안 가뭄이 심했고, 풀이 마르고, 말과 소, 사람들이 죽어 황폐해졌다고 평가했다.[1]

4. 1. 긍정적 평가

귀위크는 중앙 집권화 정책을 펴고 각 왕족, 부족장들의 권한을 견제하였다.[1] 그는 몽골 제국의 행정 시스템을 정비하고, 몽골계 제왕족들의 권력 남용을 억제했다.[1] 또한 칭기스 칸이 정한 고문 금지 조항을 어기고 반대파에게 고문을 가하기도 했다.[1]4. 2. 부정적 평가

귀위크는 과음으로 인해 건강이 좋지 않았고, 성격이 신경질적으로 변했다는 평가를 받는다.[1] 그는 술과 수족 경련으로 인해 신하들의 도움을 받아 정무를 처리해야 했다.[1]또한, 칭기스 칸이 금지한 고문을 반대파에게 가했으며, 특히 어머니 퇴레게네 카툰의 측근이었던 무슬림 노예 출신 여성 파티마를 고문하여 몽골인들에게 충격을 주었다.[1] 그는 중앙 집권화를 추구하며 각 부족장들의 권한을 견제했고, 즉위 직후 세금을 인상하여 몽골 부족과 정복지 주민들 모두에게 반감을 샀다.[1]

바투는 귀위크의 즉위에 분노하여 그를 칸으로 인정하지 않았고, 이로 인해 둘 사이의 갈등이 심화되었다.[1] 귀위크는 재위 기간 내내 과도한 음주를 하였으며, 종종 손과 발에 마비와 경련을 일으켰다.[1] 통치 후반에는 친친카이, 야율주(耶律铸) 등의 신하들에게 정무를 위임하여 처리하게 했다.[1]

청나라의 필원은 속자지통감에서, 위원은 원사신편에서 귀위크의 통치 기간 동안 가뭄이 심했고, 풀이 마르고, 말과 소, 사람들이 죽어 황폐해졌다고 평가했다.[1]

5. 기타

요하네스 드 플랑 카르피니에 따르면, 귀위크는 "키가 중간 정도였고, 매우 신중하고 극도로 영리했으며, 태도는 진지하고 침착했다."[1]

6. 가족 관계

귀위크는 많은 아내와 첩을 두었을 것으로 추정되지만, 정확한 수는 알려져 있지 않다.[15][16] 페르시아계 사서와 중국계 사서에는 그의 아들 3명의 이름(호자 오루구, 뇌홀, 화홀)만이 전해지는데, 이 중 호자 오루구와 뇌홀은 오굴 카미시 카툰 소생이라고 한다.

참조

[1]

서적

History of Yuan

http://chinesenotes.[...]

[2]

서적

Chinese in Eastern Europe and Russia

Routledge

[3]

서적

Kublai Khan

Bantam Press

[4]

서적

Inner Eurasia from Prehistory to the Mongol Empire

Blackwell

[5]

서적

Genghis Khan and the Making of the Modern World

Crown

[6]

서적

L'Asie Centrale

Fayard

[7]

서적

Tamta's World: The Life and Encounters of a Medieval Noblewoman from the Middle East to Mongolia

Cambridge University Press

2017

[8]

서적

Tradition and Diversity : Christianity in a World Context to 1500

M. E. Sharpe

[9]

서적

The Secret History of the Mongol Queens

Broadway

[10]

서적

Genghis Khan and the Making of the Modern World

Crown

[11]

서적

Maurē Thalassa

Birmingham, M.

[12]

서적

The Armenian People from Ancient to Modern Times

St. Martin's Press

[13]

서적

Medieval Russia, 980–1584

Cambridge University Press

[14]

서적

Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire

[15]

서적

Genghis Khan: His Conquests, His Empire, His Legacy

https://books.google[...]

Hachette Books

2015-07-14

[16]

서적

Women and the Making of the Mongol Empire

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2018-07-18

[17]

서적

元朝秘史(下)

[18]

서적

大モンゴルの時代

[19]

서적

モンゴル帝国の興亡(上)軍事拡大の時代

[20]

서적

アジア歴史事典

[21]

서적

モンゴル帝国史

[22]

서적

元朝秘史(下)

[23]

서적

モンゴル帝国史

[24]

서적

バナーカティー史

[25]

서적

モンゴル帝国史

[26]

서적

モンゴル帝国史

[27]

서적

モンゴル帝国史

[28]

서적

モンゴル帝国史

[29]

서적

モンゴル帝国史

[30]

서적

モンゴル帝国史

[31]

서적

モンゴル帝国史

[32]

서적

モンゴル帝国の興亡(上)軍事拡大の時代

[33]

서적

中国史 3 五代 - 元

山川出版社

[34]

서적

モンゴル帝国史

平凡社

[35]

서적

モンゴル帝国史

[36]

서적

몽골제국사

[37]

서적

대몽골의 시대

[38]

서적

대몽골의 시대

[39]

서적

몽골제국사

[40]

서적

대몽골의 시대

[41]

서적

몽골제국사

[42]

서적

몽골제국사

[43]

서적

몽골제국사

[44]

서적

몽골제국사

[45]

서적

대몽골의 시대

[46]

문서

멜키트 부족 출신

[47]

문서

차바트라는 아들과 바락의 중앙아시아 원정

[48]

서적

집사

[49]

서적

Al-Avāmir al-ʿalāʾīyah fī al-umūr al-ʿalāʾīyah

Pizhūhishgāh-i ʻUlūm-i Insānī va Muṭālaʻāt-i Farhangī

[50]

서적

몽골 세계제국

[51]

웹사이트

Background of Ogedei Khan

http://history.cultu[...]

2013-06-16

[52]

서적

The History of the World-Conqueror

[53]

문서

우구데이의 소르칵타니에게 귀위크와의 결혼 명령 거절

1232

[54]

서적

Kublai Khan

Bantam Press

[55]

서적

구육(정종)과 그의 시대

[56]

서적

Inner Eurasia from Prehistory to the Mongol Empire

Blackwell

[57]

서적

Genghis Khan and the Making of the Modern World

Crown

[58]

서적

구육(정종)과 그의 시대

[59]

웹사이트

Mongolian terminology translated

http://randomeye713.[...]

2014-12-20

[60]

서적

몽골 세계제국

[61]

문서

테무게의 처형

1246

[62]

서적

구육(정종)과 그의 시대

[63]

서적

유라시아 유목제국사

[64]

문서

카라코룸 서쪽 1000km 지점 사망

[65]

문서

차바크의 카이두 망명

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com